「夢のマイホーム、注文住宅で建てたい!」

情報収集を始めると、こんな魅力的な広告が目に入ってきませんか?

「憧れの注文住宅が、坪単価60万円から!」

「建物本体価格 2,500万円! 自由設計の家」

「お、2,500万円なら、今の家のローンとあまり変わらないかも?」「坪単価60万なら、30坪で1,800万円?安い!」

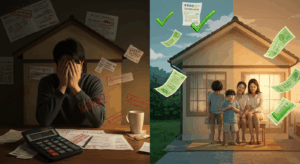

…そう考えて、その広告の金額だけを信じてモデルハウスに行くのは、絶対にやめてください。

なぜなら、その価格は、あなたが実際に住める家を手に入れるための「総額」とは似ても似つかない金額だからです。

多くの人が、この「見せかけの価格」に惹かれて話を進め、契約直前に出てきた「総額見積もり」を見て愕然とします。

「え、なんで500万も800万も高いの!?」

このカラクリこそが、注文住宅で最も多くの人が失敗する「お金」の問題です。

結論から言えば、家を建てるためには「建物本体価格」の他に、総額の20~30%にも達する「付帯工事費」と「諸費用」が“必ず”かかります。

特に「諸費用」は、その多くを住宅ローンとは別に「現金(キャッシュ)」で用意しなければならない、家づくりの計画を根底から覆しかねない恐ろしい費用です。

この記事では、広告には決して載っていない「諸費用」の恐ろしい内訳とリアルな相場を、一覧表で徹底的に解説します。

そして、「総額」で絶対に失敗しないために、契約前にやるべき「たった一つの重要な対策」をご紹介します。

【この記事はこんな人におすすめ】

- 「坪単価」や「本体価格」を鵜呑みにして予算を組もうとしている人

- 家づくりに「現金」がいくら必要なのか、具体的に知りたい人

- 見積もりをもらったが、その金額が「総額」なのか不安な人

- お金の失敗で、夢のマイホーム計画を台無しにしたくない人

注文住宅の「総額」とは? 3つの費用の内訳

まず、注文住宅を建てて住み始めるまでにかかる「総額」は、大きく分けて以下の3つの費用で構成されています。この「3層構造」を理解することが、予算オーバーを防ぐ第一歩です。

【注文住宅の総費用】

① 建物本体工事費(総額の約70~80%)

② 付帯工事費(総額の約10~20%)

③ 諸費用(総額の約5~10%)

※土地を持っていない場合は、これに「土地代」が丸ごと加わります。

広告にデカデカと書かれている「建物本体価格 2,500万円!」というのは、このうちの「①」だけ。

つまり、残りの「②」と「③」にあたる数百万円が、見積もりで突然上乗せされるのです。

それぞれが何なのか、詳しく見ていきましょう。

① 建物本体工事費(総額の約70~80%)

これは、文字通り「建物そのもの(家の箱)」を建てるための費用です。

- 仮設工事(足場や現場のトイレなど)

- 基礎工事

- 構造工事(柱、梁、屋根、壁)

- 内装・外装工事(床、壁紙、外壁など)

- 設備工事(キッチン、浴室、トイレ ※標準仕様のもの)

いわゆる「坪単価」で語られるのは、基本的にこの「①」の費用だけを指していることが多いです。この「坪単価」という言葉は非常にクセモノで、会社によって計算方法がバラバラ(付帯工事を含むか、延床面積で割るか施工面積で割るか等)なため、坪単価での比較は全くアテにならないと覚えておきましょう。

② 付帯工事費(総額の約10~20%)

これは、建てた「家の箱」に、人間が住める状態にするための「建物“以外”」の工事費です。

- 解体工事費(古い家が建っている場合)

- 地盤改良工事費(土地の地盤が軟弱な場合 ※調査しないと不明)

- 屋外給排水・ガス引き込み工事費(道路から敷地内に管を引き込む)

- 外構・造園工事費(駐車場、門、フェンス、庭など)

- エアコン・カーテン・照明器具の設置工事費(※本体価格に含まれない場合が多い)

- アンテナ設置工事費

これらは生活に必須ですが、「建物本体」ではないため別料金扱いです。

「外構費を予算に入れておらず、駐車場が砂利のまま…」「地盤改良に150万円かかると言われ、いきなり予算オーバー…」といった失敗が多発するのが、この「付帯工事費」です。

③ 諸費用(総額の約5~10%)

そして、この記事のメインテーマが「諸費用」です。

これは、工事ではなく、家を建てて所有するために必要な「手続き」や「税金・保険」にかかる費用です。

最大の特徴は、これらの費用の多くが、住宅ローンに組み込めず「現金(キャッシュ)」で支払う必要があることです。

「頭金は用意したけど、諸費用分の現金を残していなかった!」と、契約直前に慌てる人が後を絶ちません。次の章で、この恐ろしい「諸費用」の内訳をすべて明らかにします。

【一覧表】これが注文住宅の「諸費用」だ! 内訳とリアルな相場

では、具体的に「諸費用」とは何にいくらかかるのでしょうか?

ここでは、「土地1,500万円を購入し、建物3,500万円(本体3,000万+付帯500万)の家を新築。住宅ローン4,500万円を組む」という、よくあるケースを例に、リアルな相場を見ていきましょう。

H3:1. 土地購入に関する諸費用(※土地から買う場合)

土地を買う「契約」の時点で、まず以下の費用(現金)が発生します。

- 仲介手数料(約56万円)

(土地価格1,500万円 × 3% + 6万円)+ 消費税

不動産会社に支払う手数料。これが土地関連で最も大きい支出です。 - 印紙税(1万円)

土地の「売買契約書」に貼る印紙代。 - 登記費用(約30万~50万円)

土地の所有権を法務局に登録する費用(所有権移転登記)。司法書士への報酬を含みます。 - 不動産取得税(約15万~30万円 ※軽減措置適用後)

土地や建物を取得した際にかかる税金。忘れた頃(取得から半年~1年後)に納税通知書が届きます。軽減措置がありますが、ゼロにはなりません。

【小計:約102万~137万円】

→ 土地を買うだけで、いきなり100万円以上の現金が必要になるのです。

H3:2. 建物建築に関する諸費用

次に、ハウスメーカーや工務店と「契約」し、家を建てる際の手続き費用です。

- 印紙税(3万円)

建物の「工事請負契約書」に貼る印紙代。(契約額3,500万円の場合) - 建築確認申請費用(約20万~40万円)

建てる家が法律(建築基準法)に適合しているか審査してもらう費用。設計事務所やハウスメーカーへの手数料を含みます。 - 登記費用(約20万~40万円)

建物を新築した際の登録(建物表題登記)と、所有権の登録(所有権保存登記)の費用。司法書士報酬を含みます。 - 水道局納金(水道加入金)(約10万~30万円)

水道を新しく利用するために、自治体に支払う費用。地域によって金額が全く違います。見積もりから漏れていることが多いので要注意。

【小計:約53万~113万円】

H3:3. 住宅ローンに関する諸費用

ここが諸費用の中で最も複雑で、金融機関選びによって数十万円単位で差が出る最重要ポイントです。

- 印紙税(4万円)

住宅ローンの「金銭消費貸借契約書」に貼る印紙代。(借入額4,500万円の場合) - ローン事務手数料(約99万円 or 約5万円)

金融機関に支払う手数料。ここが最大の分岐点です。

・定率型:借入額の2.2%(税込)など。例:4,500万円 × 2.2% = 99万円!

・定額型:借入額に関わらず 3万円~10万円程度。

「定率型」は金利が低い(ネット銀行など)、「定額型」は金利がやや高い(都市銀行など)傾向があります。総支払額で比較しないと大損します。 - ローン保証料(0円 or 約93万円)

万が一返済できなくなった際に、保証会社に肩代わりしてもらうための費用。

・一括前払い:借入額4,500万円(35年返済)で約93万円程度。

・金利上乗せ型:金利に0.2%程度上乗せ(現金不要)。

※ネット銀行の多くは「保証料0円」を謳っていますが、その分「事務手数料が定率型(高額)」になっているケースがほとんどです。 - 団体信用生命保険料(0円が一般的)

契約者に万が一のことがあった場合、ローン残高がゼロになる保険。通常は金利に含まれますが、持病などがあると別途必要な場合も。 - 火災保険料・地震保険料(約30万~50万円)

住宅ローンを組む場合、火災保険の加入は必須です。最長5年(かつては10年や35年一括も可能だった)の加入が一般的。補償内容や地域、建物の構造で大きく変わります。

【小計(定率型・保証料0円の場合):約133万円】

【小計(定額型・保証料前払いの場合):約132万円】

→ ローンを組む「手続き」だけで、130万円以上の費用(現金またはローン組み込み)がかかります。

H3:4. その他の諸費用(見落としがちな予備費)

上記以外にも、細々とした費用が発生します。これらを予算に入れておかないと、生活が苦しくなります。

- 地鎮祭・上棟式費用(約5万~20万円)

実施は任意ですが、行う場合は神主さんへの謝礼や、大工さんへのお弁当代などがかかります。 - 近隣挨拶の品代(約1万~3万円)

工事前後のご挨拶は必須です。 - 引っ越し代(約5万~20万円)

時期や距離、荷物の量で変動します。 - 家具・家電購入費(約50万~150万円)

厳密には諸費用ではありませんが、「新居に合わせて買い替えたい」と考えるのが人情。予算として最低50万円は確保しておかないと、結局カードローンなどに頼ることに…。

【小計:約61万~193万円】

H3:【総まとめ】諸費用の合計相場はいくら?

さて、上記(1~4)の費用を合計してみましょう。

【土地購入 + 建物新築 の場合】

土地関連(約102万)+ 建物関連(約53万)+ ローン関連(約133万)+ その他(約61万)= 合計 約349万円!(※家具家電代除く)

【建て替え・土地あり の場合】

建物関連(約53万)+ ローン関連(約133万)+ その他(約61万)= 合計 約247万円!(※家具家電代除く)

いかがでしょうか。これが「建物本体価格」以外にかかる「諸費用」のリアルな数字です。

「土地1,500万+建物3,500万=5,000万円」の家を建てるのに、諸費用だけで約350万円(総額の約7%)がかかります。もし自己資金(貯金)が300万円しかなければ、頭金はゼロ、それどころか諸費用分すら足りない計算になります。

この「見えないコスト」の計画が甘いと、家づくりの計画はスタートラインで破綻するのです。

諸費用で失敗しないための「3つの鉄則」

諸費用の恐ろしさが分かったところで、ではどうすればこの「見えないコスト」で失敗しないのか? そのための「3つの鉄則」をご紹介します。

鉄則1:「坪単価」「本体価格」の広告に絶対に惑わされない

もうお分かりですね。広告に載っている「坪単価」や「建物本体価格」は、家づくりの総額の7~8割でしかありません。

「坪単価60万円」という言葉で比較検討するのは今すぐやめてください。

見るべきは、「付帯工事費」と「諸費用」をすべて含んだ「総額」だけです。

鉄則2:「現金(自己資金)でいくら必要なのか」を最初に把握する

家づくりは「総額いくらか」と同時に「現金がいくら必要か」を把握することが重要です。

諸費用(税金、登記費用、ローン手数料など)は、原則として「現金払い」です。(※最近はこれらもローンに組み込める「オーバーローン」もありますが、その分借金額が増えます)

この計画が甘いと、契約直前に「現金が足りない!」となり、親に頭を下げたり、高金利の「諸費用ローン」やカードローンに手を出したりする羽目になります。

鉄則3:「総額(諸費用コミコミ)の見積もり」を“必ず”比較する

これが、諸費用で失敗しないための、唯一にして最強の対策です。

ハウスメーカーや工務店と話を進める際は、必ず「建物本体」「付帯工事」「諸費用」をすべて含んだ「資金計画書(総額見積もり)」を契約前に提示してもらってください。

そして、最も重要なのが、その「資金計画書」を“1社”だけでなく、“複数社”からもらうことです。

なぜなら、1社だけの見積もりでは、その「諸費用」の金額が適正なのか、計上から漏れている項目がないか、あなたには到底判断できないからです。

【見積もり比較のワナ】

■A社

建物本体:2,800万円

付帯工事:300万円

諸費用 :150万円

【総額:3,250万円】

■B社

建物本体:2,800万円

付帯工事:350万円

諸費用s :250万円

【総額:3,400万円】

一見、A社の方が150万円も安く見えます。

しかし、A社の「諸費用150万円」には、「ローン保証料」や「火災保険料」「登記費用」が「別途お客様負担」として含まれていなかった…というケースが非常に多いのです。

B社はそれらを正直に「諸費用250万円」として計上していただけ。フタを開ければ、B社の方が良心的な見積もりだった、という逆転現象が起こります。

この巧妙な「安く見せるワナ」は、複数社の見積もりを並べて、項目を一つひとつ突き合わせる「比較」の作業をしなければ、絶対に見抜けません。

総額で失敗しないために「今すぐ」できること

「鉄則は分かった。でも、何社も回って、総額見積もりをもらうなんて面倒くさい…」

「そもそも、契約するかも分からないのに、そんな詳細な見積もりを出してくれるの?」

その通りです。だからこそ、多くの人がこの「比較」を怠り、「最初の1社」で契約して諸費用のワナにハマるのです。

しかし、今はその「最も面倒な作業」を、効率的に、しかも無料で行う方法があります。

STEP1:自宅で「総額見積もり(資金計画書)」のタタキ台を手に入れる

諸費用で失敗しないための第一歩は、「自分たちの希望だと、総額いくらになるのか」というリアルな相場観を知ることです。いきなり住宅展示場に行くのは、営業マンのプレッシャーを受けるだけなのでおすすめしません。

まずは、無料の家づくりプラン比較サイト「タウンライフ家づくり」を活用しましょう。

「タウンライフ家づくり」は、よくある「カタログ一括請求」とは全く違います。

全国600社以上の優良ハウスメーカー・工務店から、「あなたのためだけ」に作成された「オリジナルの間取りプラン」と、この記事で最も重要だと解説した「資金計画書(総額見積もり)」を、すべて無料で手に入れられるサービスです。

あなたは自宅にいながら、Webで「予算」「希望エリア」「こだわり」などを一度入力するだけ。

あとは待っていれば、複数の会社が「あなたの予算なら、この間取りで、諸費用コミコミで総額これくらいです」という具体的な提案を届けてくれます。

これこそが、あなたが欲しかった「比較のタタキ台」です。

各社の「資金計画書」を見比べれば、「A社は諸費用を多めに見積もっているな」「B社は付帯工事が安いけど、何が含まれていないんだろう?」という具体的な比較検討がスタートできます。

「総額」を知らずに家づくりを進めるのは、暗闇の中を走るようなもの。まずはこの無料サービスで「相場観」という光を手に入れましょう。

(利用は完全無料。最短3分で入力完了)

STEP2:専門家に「資金計画」を無料で診断してもらう

「タウンライフ」で複数の見積もりを手に入れたら、次のステップです。

「見積もりは集めたけど、結局どの会社の諸費用が正しいの?」

「そもそも、このローン手数料(定率型)って高くない?うちにはどっちが合ってるの?」

「諸費用」は税金やローンの専門知識が絡むため、素人では「比較」はできても「診断」は困難です。

そんな時は、特定のハウスメーカーに属さない、中立的な「お金のプロ」に無料で相談できるサービスを活用しましょう。

「家づくり相談所」などの無料相談窓口は、ファイナンシャルプランナー(FP)や住宅アドバイザーといった専門家が、あなたの家づくりに関する「お金の悩み」をすべて無料で診断してくれるサービスです。

ハウスメーカーの営業マン(=自社のローンを勧めたい人)とは違い、「あなたの家族構成や年収なら、こっちの銀行のローンが諸費用も安くて最適ですよ」と、中立的なセカンドオピニオンをくれるのが最大の強みです。

最も賢い使い方は、STEP1の「タウンライフ」で手に入れた複数の見積もりを、そのまま「家づくり相談所」のFPに見せることです。

「この資金計画書、見積もりから漏れている諸費用はありませんか?」

「このローン手数料、もっと安くする方法はありませんか?」

このように、中立なプロに「答え合わせ」をしてもらうことで、諸費用のワナを100%回避し、数百万円単位での損を防ぐことができます。

(相談は何度でも無料。オンライン相談もOK)

注文住宅の「諸費用」に関するQ&A

最後に、注文住宅の諸費用に関してよくある質問にお答えします。

A. 金融機関によりますが、組み込める費用は増えています。ただし、注意が必要です。

最近は、ローン手数料、保証料、登記費用、火災保険料、さらにはエアコンやカーテン代まで含めて借りられる「フルローン(オーバーローン)」商品が増えています。

ただし、組み込めるからといって、すべて組み込むのは危険です。

「借りる額が増える = 利息の支払いも増える」からです。また、「印紙税」や「不動産取得税」などの税金、引っ越し代、家具家電代などは、原則として現金での支払いとなります。

「フルローンOK」という言葉を鵜呑みにせず、「どこまでがローンで、どこからが現金か」を明確にすることが重要です。

A. はい、あります。特に効果が大きいのは「ローン」と「保険」と「登記」です。

- 住宅ローン:諸費用の内訳で解説した通り、事務手数料が「定率型(例:99万円)」か「定額型(例:5万円)」かで、初期費用が劇的に変わります。金利とのバランスを比較検討することが最大の節約術です。

- 火災保険:ハウスメーカー提携の保険にそのまま入っていませんか? 自分で複数の保険会社から見積もり(相見積もり)を取るだけで、補償内容が同じでも10万円以上安くなるケースがあります。

- 登記費用:司法書士に依頼する報酬(約10万~20万円)を節約するため、「自分で登記(建物表題登記など)」にチャレンジする人もいます。ただし、手続きが非常に煩雑なため、時間と労力に余裕がある人向けです。

特にローン選びは専門知識が必要です。どの銀行が自分に最適か、「家づくり相談所」のような中立なプロに相談するのが、結局一番の節約に繋がります。

A. その会社が高いのか、それが相場なのかを「比較」するしかありません。

「付帯工事費」は、ハウスメーカーによって利益を乗せる幅がバラバラです。特に「外構工事」は、ハウスメーカーに一括で頼むと、下請け・孫請けに流れるため中間マージンで割高になりがちです。

対策は2つです。

1. 「タウンライフ」などで複数社の「付帯工事費の見積もり」を比較し、相場観を養うこと。

2. ハウスメーカーには頼まず、自分で直接「外構専門業者」に見積もりを依頼する(=施主支給)こと。これだけで50万~100万円安くなることも珍しくありません。

まとめ:「総額」を知らずにハンコを押すのが一番の失敗

注文住宅の「総額」について、特に見落としがちな「諸費用」の内訳を徹底的に解説しました。

もう一度、重要な点を振り返ります。

- 注文住宅の総額は「①本体工事費」「②付帯工事費」「③諸費用」の3階建て。

- 広告の「本体価格」は①だけ。②と③で、総額の20~30%(数百万円)が追加でかかる。

- 特に「諸費用」は、総額の5~10%にもなり、その多くを「現金」で用意する必要がある。

- 諸費用で失敗する人は、「坪単価」で比較し、「1社」の見積もりだけで契約してしまう人。

この「知らなかった」では済まされない、数百万円のお金の失敗を回避する唯一の方法。

それは、「契約前に、諸費用コミコミの『総額見積もり(資金計画書)』を、『複数社』から手に入れて徹底的に比較する」ことです。

その最強の第一歩が、「タウンライフ家づくり」で、自宅にいながら複数の見積もりと間取りプランを手に入れること。

そして、その見積もりが本当に正しいのか、中立なプロ(家づくり相談所)に診断してもらうことです。

家づくりは、人生で最も高額な買い物です。

「なんとなく」で進めて「こんなはずじゃなかった」と後悔する前に、まずは無料サービスを活用して、あなたにとっての「リアルな総額」を知ることから始めましょう。