注文住宅。その最大の楽しみであり、同時に最大の失敗ポイントとなるのが「間取り」決めです。

「開放感のある、おしゃれな吹き抜けリビングにしたい!」

「収納はたくさん欲しいから、大きな納戸を作ろう」

「憧れのアイランドキッチンで、家族と料理がしたい」

こうした「憧れ」を詰め込んで完成したマイホーム。

しかし、実際に暮らし始めてから、こんな後悔に苛まれる人が後を絶ちません。

「吹き抜けが寒すぎて、光熱費がとんでもないことに…」

「収納は作ったけど、場所が悪くて使いにくく、結局リビングにモノが溢れている」

「キッチンから洗面所までが遠すぎて、家事のたびにイライラする…」

間取りの失敗は、取り返しがつきません。

壁紙の張り替えのように簡単には直せず、数千万円の「後悔」として、この先何十年もあなたと家族のストレスになり続けます。

では、どうすれば「間取りの後悔」をゼロにできるのでしょうか?

その答えは、デザインや広さといった「見た目」ではなく、「家事動線」と「収納計画」という、日々の「暮らしやすさ」を徹底的に追求することにあります。

この記事では、住宅設計のプロが実践している、失敗しない間取り、特に「家事動線」と「収納」の黄金ルールを徹底的に解説します。この記事を読み終える頃には、あなたが理想の暮らしを実現するために「本当に比較すべきポイント」が明確になっているはずです。

なぜ、あんなに悩んだ注文住宅の間取りは「失敗」するのか?

あれほど時間をかけて打ち合わせをし、夢を膨らませた間取りが、なぜ住んでから「失敗だった」と感じてしまうのでしょうか。その原因は、家づくりのプロセスに潜んでいます。

理由1:「憧れ」や「デザイン」を優先しすぎてしまう

間取り決めは、雑誌やSNSで見た「おしゃれな家」のイメージから入ることが多いです。

- 吹き抜けやリビング階段:開放感はあるが、「音が筒抜け」「匂いが2階に充満する」「冷暖房が効きにくい」という現実的なデメリットを見落としがち。

- アイランドキッチン:おしゃれだが、常に片付けておかないと丸見え。通路幅も余計に必要になり、リビングが狭くなることも。

- 大きな窓:採光は良いが、家具の配置が難しくなったり、外からの視線が気になったり、断熱性が下がったりする。

「憧れ」は家づくりの原動力ですが、その裏にある「暮らしやすさ」とのトレードオフを冷静に判断する必要があります。

理由2:「今」の暮らしだけで考えてしまう(将来の想定不足)

間取りは「今」が快適なだけではダメです。家族は変化し続けます。

- 子供部屋:今は広々とした1部屋でも、将来2部屋に仕切れるよう、ドアや窓、コンセントを2つずつ配置しておく配慮があるか。

- 老後の暮らし:自分たちが70代、80代になった時、2階の寝室まで毎日階段を上り下りできるか。1階だけで生活が完結する設計になっているか。

- モノの増減:子供が小さいうちはおもちゃ、大きくなればスポーツ用品や教科書。家族のステージごとに必要な収納は変わります。

理由3:「点」で考えて「線」で考えていない

CH3

これが、間取り失敗の最大の原因です。

多くの人は、「広いキッチン(点)」「おしゃれな洗面台(点)」「大容量の収納(点)」というように、設備や部屋を「点」で考えます。

しかし、本当に重要なのは、そこを移動する「線」=「動線」です。

例えば、「キッチンで料理(点)」と「洗濯機を回す(点)」を同時に行う場合、その2点が家の両端にあったらどうでしょう? 毎日、家の中を何度も往復することになり、家事が苦痛になります。

「暮らし」とは「動線」の連続です。この「線」を無視した間取りは、必ず失敗します。

理由4:たった1社(1人)の提案を信じ込んでしまう

あなたが契約したハウスメーカーの営業担当者や設計士が、あなたの家族にとって「最高の間取り」を提案してくれるとは限りません。

彼らにも「得意なパターン」や「自社の標準仕様」があります。

あなたが「洗濯動線を重視したい」と言っても、「うちの標準プランはこうですから」と、あなたの要望が100%反映されていない間取り図が出てくることも多々あります。

たった1社の提案だけを見て「こんなものか」と妥協してしまうこと。それこそが、後悔の始まりなのです。

【最重要】失敗しない間取りの大原則「家事動線」黄金ルール3選

「家事がラクな家」は、間違いなく「暮らしやすい家」です。

家事動線とは、料理、洗濯、掃除などを行う際に人が移動する経路のこと。この「移動距離をいかに短く、シンプルにするか」が間取りの最重要課題です。

プロが実践する、家事動線の黄金ルールを3つご紹介します。

黄金ルール1:「水回り」は1箇所に集中させよ

家事の中心地は、間違いなく「水回り」です。

- キッチン(料理・洗い物)

- 洗面所・脱衣所(洗濯・身支度)

- 浴室(掃除)

- (できれば)パントリー(食品・日用品ストック)

これらをできるだけ「1箇所に集中配置(隣接)」させるのが大原則です。

例えば、「キッチンにいながら、隣の洗面所で回る洗濯機の音に気づける」「料理の合間に、お風呂掃除に向かうのが楽」といったメリットが生まれます。

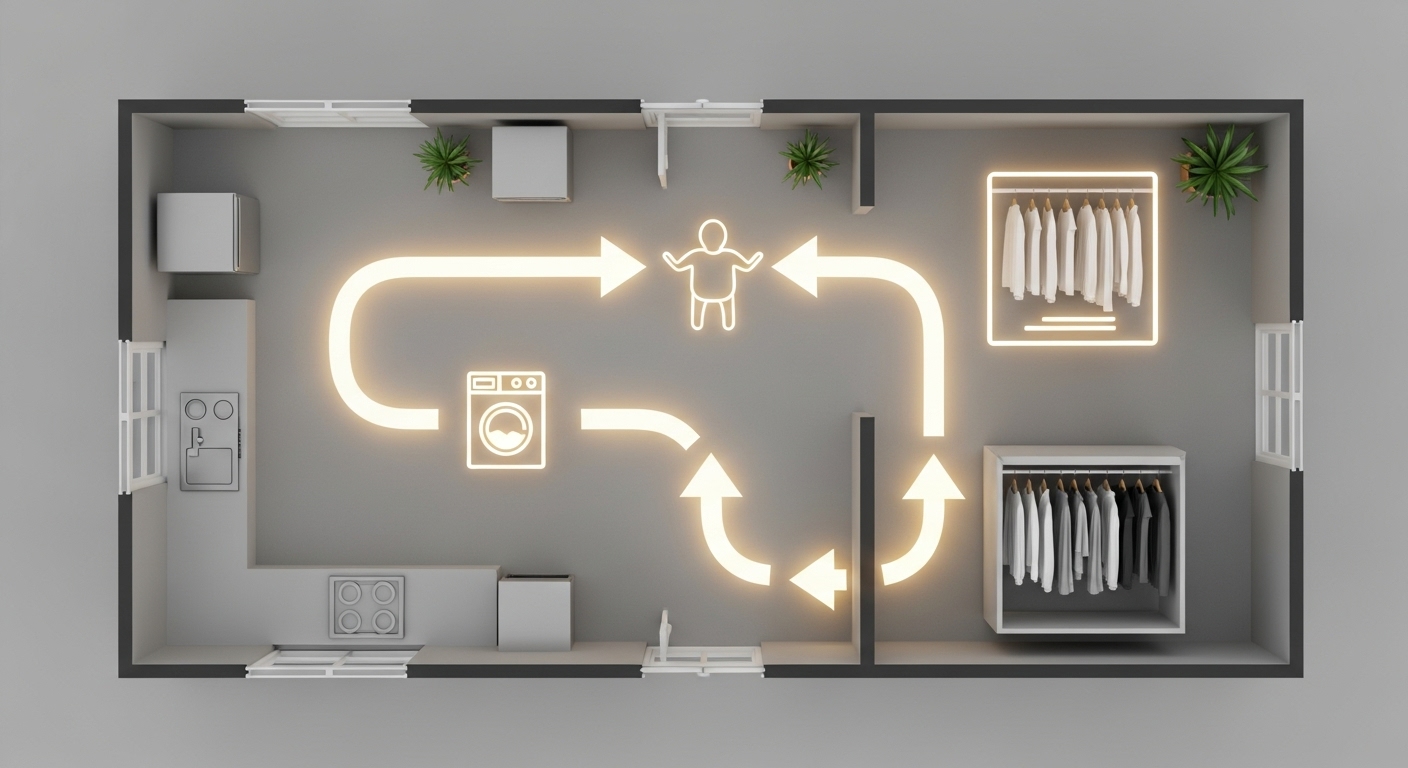

【発展テクニック:回遊動線】

さらに上級テクニックとして、「回遊動線」を取り入れることを強く推奨します。

これは、家の中をグルグルと行き止まりなく回れる動線のこと。

例えば、「キッチン ⇔ パントリー ⇔ 洗面所 ⇔ リビング ⇔ キッチン」のように回れると、家事の効率は劇的に上がります。「家族と通路ですれ違うストレス」もありません。

黄金ルール2:「洗濯動線」は「洗う→干す→しまう」を最短距離にせよ

家事の中で、最も移動が多く、重労働なのが「洗濯」です。

【最悪の洗濯動線(よくある失敗例)】

- 1階の洗面所で洗濯する

- 重い洗濯カゴを持って、2階のベランダへ階段を上る

- 洗濯物を干す

- 乾いたら取り込み、1階のリビングで畳む

- 畳んだ服を、各部屋(1階の夫婦の寝室、2階の子供部屋)へ運ぶ

これだけで、家の中を何往復もしなければなりません。

【最強の洗濯動線(黄金ルール)】

理想は、「洗う → 干す → しまう」が同じ場所(フロア)で完結することです。

「洗面脱衣所(洗う)」+「室内干しスペース or ランドリールーム(干す)」+「ファミリークローゼット(しまう)」をすべて1階に隣接させる。

浴室と洗面所を2階に設置し、「洗面所(洗う)」+「バルコニー(干す)」+「ファミリークローゼット(しまう)」を2階に集約する。1階のリビングが広くなるメリットもある。

特に最近のトレンドは、A案の「1階・室内干し・ファミクロ」の組み合わせです。天候に左右されず、重い洗濯物を持って階段を上る苦行から解放されます。

黄金ルール3:「おかえり動線(ただいま動線)」を設計せよ

家族が外から帰ってきた時の動きをシミュレーションすることも重要です。

【よくある失敗例】

玄関からリビングに直行。リビングのソファにカバンやコートが脱ぎ捨てられ、そこから手を洗いに洗面所へ向かう…。結果、リビングが散らかり、ウイルスも持ち込まれます。

【理想のおかえり動線】

リビングに入る前に、すべてを完結させる動線です。

(パターン1:衛生重視)

「玄関」→ すぐに「手洗い(洗面所)」→「リビング」

(パターン2:収納・家事重視)

「玄関」→「土間収納(コート、カバン、靴をしまう)」→「パントリー(買った食材をしまう)」→「キッチン」→「手洗い(洗面所)」

このように、「帰宅時の行動」を間取りに落とし込むことで、リビングは常にクリーンで片付いた状態をキープできます。

【収納で後悔しない】「適材適所」の収納 黄金ルール4選

間取りの後悔で、家事動線と双璧をなすのが「収納」です。

よくある失敗は、「収納率(床面積に対する収納の割合)を10%確保したから安心」と、「量」だけで考えてしまうこと。

2階に大きな納戸を作っても、1階で使う掃除機や日用品を、わざわざ毎日取りに行きますか?

収納の鉄則は「量」より「場所」。すなわち「適材適所」です。

黄金ルール1:「使う場所」に「使うモノ」を収納する

当たり前に聞こえますが、これがすべてです。

- リビング:書類、文房具、救急箱、子供のおもちゃ、充電コード類

- ダイニング:ティッシュ、カトラリー、調味料、配膳用トレー

- キッチン:食器、調理器具、食品ストック(→パントリーへ)

- 洗面所:タオル、下着、パジャマ、化粧品、洗剤ストック

- 玄関:靴、傘、コート、外遊び道具(→土間収納へ)

これらのモノを、使う場所の「すぐ近く」に収納できるスペースが設計されていますか? これがないと、モノが定位置に戻されず、必ず散らかります。

黄金ルール2:「土間収納(シューズクローク)」は現代の必須科目

「玄関が靴やモノでごちゃごちゃ…」というストレスを、土間収納(玄関横の土足で入れる収納)がすべて解決します。

【土間収納に入れるモノ】

ベビーカー、三輪車、外遊びのおもちゃ、キャンプ用品、ゴルフバッグ、灯油タンク、資源ごみ(一時置き)、濡れたコートや傘…。

「家の中に持ち込みたくないモノ」のすべてを、ここに収めることができます。玄関が常にスッキリしている家は、ほぼ100%この土間収納が活躍しています。最低1畳、できれば2畳は確保したいスペースです。

黄金ルール3:「ファミリークローゼット」で洗濯と着替えを革命する

黄金ルール2の「洗濯動線」とも密接に関わる、最強の収納アイデアです。

ファミリークローゼット(ファミクロ)とは、家族全員分の衣類(日常着)を1箇所にまとめて収納するクローゼットのこと。

【最大のメリット】

洗濯物を畳んだ後、各自の部屋に配って歩く手間が「ゼロ」になります。

「洗う→干す→畳む→しまう」が1箇所で完結し、家族は「着替え」と「脱いだ服を洗濯機に入れる」ために、そこに来るだけ。家事動線と生活動線が劇的に改善します。

洗面所の横や、リビングからの動線上に配置するのが鉄板です。

黄金ルール4:「パントリー」はキッチンの「司令塔」

キッチン収納(カップボード)だけでは、増え続けるモノに対応できません。

キッチンの横や背面に「パントリー(食品庫)」を設けるのは、今や常識です。

【パントリーに入れるモノ】

食品ストック(缶詰、パスタ、飲料)、調味料の予備、日用品ストック(ティッシュ、洗剤)、防災備蓄品、普段使わない調理家電(ホットプレートなど)。

0.5畳ほどの「壁面型」でも十分機能しますが、1畳以上の「ウォークイン型」にすれば、冷蔵庫やゴミ箱ごと隠すことができ、キッチン周りを常にスッキリと見せることが可能です。

【見落としがち】動線・収納以外で後悔しないための間取りチェックリスト

家事動線と収納という2大巨頭を押さえたら、最後に「暮らしのリアル」に関わる細かな点もチェックしましょう。これらを見落とすと、住んでから「ああっ!」となります。

1. コンセントとスイッチの「位置」と「数」

「ここにコンセントがあれば…」は、後悔ポイントの殿堂入りです。

- 掃除機はどこから電源を取る?(廊下や収納内にも必要)

- スマホはどこで充電する?(ソファ横、ベッド枕元、ダイニングテーブル脇)

- 調理家電(ミキサー、ケトル)を使う場所は?

- クリスマツリーや間接照明の電源は?

家具の配置を決めた上で、生活をシミュレーションしながら「ここ!」という場所に設置しましょう。

2. 窓の「大きさと位置」と「隣家との関係」

「南向きだから」と大きな窓をつけた結果、隣家のリビングと「こんにちは」してしまい、カーテンを永久に開けられない…という失敗は非常に多いです。

採光(明るさ)だけでなく、「視線の抜け(プライバシー)」と「風通し(空気の通り道)」を考慮して、窓の種類(縦スリット窓、高窓など)と位置を決める必要があります。

3. ゴミ箱の「定位置」を確保しているか

間取り図では完璧に見えたのに、住み始めたら「ゴミ箱」の置き場がない!

仕方なく通路にはみ出して置くことになり、動線の邪魔に…

「燃えるゴミ」「プラ」「缶・ビン」「ペットボトル」…地域によっては4つも5つも必要です。

これらをどこに(キッチン?パントリー?)、どのように(隠す?見せる?)置くかを、間取り設計の段階で決めておきましょう。カップボードの下部をゴミ箱スペースにするのが人気です。

その「家事ラク間取り」、本当にあなたの家族の最適解ですか?

さて、ここまで「家事動線」と「収納」の黄金ルールを学んできました。

「よし、この要望をハウスメーカーに伝えて、完璧な間取りを作ってもらおう!」

そう思ったかもしれません。

しかし、ここに最大の落とし穴があります。

なぜ「1社」の提案だけでは危険なのか?

あなたが伝えた「洗濯動線重視で、ファミクロと土間収納が欲しい」という要望。

A社の設計士は、A社の得意パターンでプランを作るでしょう。

B社の設計士は、全く違うアプローチでプランを作るかもしれません。

たった1社の提案、たった1人の設計士のプランだけを見て、それが「あなたの家族にとっての100点満点の間取り」だと、どうして言い切れるでしょうか?

もしかしたら、別の会社なら、もっと驚くような、天才的な家事動線のプランを提案してくれたかもしれないのです。

間取り成功の鍵は「複数のプラン」を比較すること

間取りで失敗しない、唯一にして最強の方法。

それは、「複数の会社から、こちらの要望に基づいた間取りプランを提案してもらい、徹底的に比較すること」です。

(比較によって得られるもの)

- A社:洗濯動線は完璧だが、リビングが狭い。

- B社:収納配置は天才的。このアイデアは気づかなかった!

- C社:デザインは好みだが、動線がイマイチ。

→「A社の動線とB社の収納アイデアを合体させたプランは作れないか?」

このように、複数のプランを比較検討することで、初めて「自分たち家族の最適解」が見えてきます。各社の「良いとこ取り」をすることで、間取りの精度は飛躍的に高まるのです。

でも、何社も住宅展示場を回るのは「最悪の選択肢」

「じゃあ、5社くらい住宅展示場をハシゴすればいいんだね!」

それこそが、家づくりで疲弊する人の典型的な失敗パターンです。

1社あたり3〜4時間かかる打ち合わせを5回も繰り返しますか?

そのたびに、同じ要望をゼロから説明しますか?

そして最後に、熱心に提案してくれた4社に、精神をすり減らしながら「お断り」の連絡を入れますか?

時間も、労力も、精神力も、すべてがムダになってしまいます。

【裏ワザ】自宅にいながら「家事ラク間取り」を複数社から集める方法

では、どうすればいいのか。

答えはシンプルです。住宅展示場に「行く前」に、自宅で「間取りプラン」を集めてしまえばいいのです。

家づくりは「情報戦」。ネットでプランを集めるのが賢い

現代の賢い家づくりは、まずネットで「情報(プラン)」を集め、それを比較検討し、本当に話を聞きたいと思った会社(例えば3社)だけに絞り込んでから、初めて対面で打ち合わせに行きます。

その「ネットでプランを集める」作業を、最も効率的に、しかも無料で行えるのが「タウンライフ家づくり」です。

タウンライフは、よくある「カタログ一括請求」サイトとは全く違います。

タウンライフの最大の特徴は、あなたの要望(「家事動線重視」「ファミクロが欲しい」など)を伝えるだけで、全国1,100社以上の優良ハウスメーカーや工務店が、「あなただけの間取りプラン」と「資金計画書(見積もり)」を無料で作成・提案してくれる点にあります。

たった3分の入力で、あなたは自宅にいながら、各社の「家事ラク間取り」のアイデアを比較検討できるのです。

「A社はこんな動線を提案してきたか」

「B社は土間収納をこう使ったプランか。なるほど」

この「間取りの引き出し」を増やす作業こそが、失敗しない間取り作りへの最強の近道です。

【補足】要望を伝える「自信」がまだ無いなら…

「タウンライフでプランを依頼するにも、どんな要望を伝えたらいいか、まだフワフワしている」

「家事動線も大事だけど、それ以前に、自分たちの年収でいくらまで借りられるのか、お金の不安が大きくて…」

このように、まだ「プラン比較」の段階にすらいない、という方もいるでしょう。

その場合は、いきなりメーカーにプランを請求するのではなく、「家づくり相談所」のような、中立な立場の専門家(アドバイザー)に、まずは「相談」してみるのが良いでしょう。

特定のメーカーに属していないため、「あなたの世帯年収なら、予算は〇〇円以内に抑えるべきです」「その要望なら、〇〇工務店が合っていますよ」といった、公平なアドバイスや、要望の整理を手伝ってくれます。

間取り決めでよくあるQ&A

最後に、間取り決めの段階で多くの人が抱える疑問にお答えします。

A. その通りです。だからこそ「複数社の比較」が重要になります。

間取り図だけで立体的にイメージするのは、プロでも難しいです。多くの会社は、プラン提案の際に「3Dパース(立体的なイメージ図)」も一緒に作成してくれます。

複数の会社から、間取り図と3Dパースをもらうことで、初めて「この6畳は狭そう」「この動線はぶつかりそう」といったリアルな感覚が掴めてきます。

A. 「お互いが絶対に譲れないこと」と「妥協できること」をリストアップしましょう。

「夫は書斎が絶対欲しい」「妻は洗濯動線を最優先したい」など、優先順位を明確にします。その上で、両方の要望を(ある程度)満たせるプランを設計士に考えてもらうのです。

この時も、1社の設計士だけではアイデアが偏ります。「タウンライフ」などで複数の会社に「夫婦の要望(両論併記でOK)」を伝え、各社がどんな「解決策(間取り)」を提案してくるか、第三者のアイデアを比較するのが非常に有効です。

A. 通常、「本契約(工事請負契約)」の後、建築確認申請を出す前」です。

間取りが確定しないと、正確な見積もり(総額)も確定しませんし、行政への申請もできません。

注意点として、建築確認申請を提出した後(あるいは着工後)の間取り変更は、原則として非常に困難(費用が莫大にかかるか、不可能)です。

だからこそ、契約前の「プラン比較」の段階で、どれだけ自分たちの理想を詰め、後悔のない間取りを練り上げられるかが勝負なのです。

まとめ:最高の間取りは「比較」からしか生まれない

注文住宅で失敗しない「間取り」の作り方。その鍵は、おしゃれなデザインや奇抜なアイデアではなく、「家事動線」と「適材適所の収納」という、日々の暮らしに根差した設計思想にあることを解説しました。

【失敗しないための鉄則】

- 水回りは「集中」させ、「回遊動線」を作る。

- 洗濯動線は「洗う・干す・しまう」を「最短距離」にする。

- 収納は「量」より「場所(適材適所)」。土間収納とファミクロを検討する。

そして、これらの黄金ルールを形にした「あなたの家族にとっての100点満点の間取り」を見つける、唯一にして最強の方法。

それは、「たった1社の提案を鵜呑みにせず、できるだけ多くの会社から間取りプランを集め、徹底的に比較検討すること」です。

住宅展示場を何軒も回る時間と労力は、必要ありません。

まずは「タウンライフ家づくり」で、あなたの要望を伝え、各社がどんな「家事ラク間取り」のアイデアを出してくるか、その提案力を自宅でじっくり比較してみてください。

その中にこそ、あなたの家族を幸せにする「最高の間取り」のヒントが隠されています。