離婚という人生の大きな転機を迎えたあなたは、今、様々な手続きと決断に追われていることでしょう。

財産分与、親権、養育費、住居の問題――そんな中で、保険の見直しまで手が回らないのは当然です。しかし、離婚によって家族構成が変わると、必要な保障内容が真逆に転換することをご存知でしょうか。

例えば、母子家庭になった場合、あなたが倒れたら子どもの生活が立ち行かなくなるため、保障を手厚くする必要があります。一方、独身に戻った場合は、高額な死亡保障は不要となり、保障を減らして保険料を節約できます。

この記事では、離婚という複雑な状況の中で、最低限押さえるべき保険見直しのポイントを、実務的かつ簡潔に解説します。難しい手続きも、ステップごとに分かりやすくお伝えしますので、新しい生活への確かな一歩を踏み出しましょう。

なぜ離婚で保険見直しが必須なのか

まず、離婚によって保険ニーズがどう変わるのかを理解しましょう。

家族構成の変化で「守るべき対象」が激変する

保険の本質は「万が一のときに、経済的に困る人を守る」ことです。離婚により、この「経済的に困る人」が劇的に変わります。

| 状況 | 守るべき対象 | 必要な保障 |

|---|---|---|

| 結婚時 (子どもあり) |

配偶者+子ども | • 死亡保障:3,000〜5,000万円 • 医療保険:標準的 |

| 離婚後 (親権あり) |

子どものみ (配偶者は対象外) |

• 死亡保障:維持または増額 • 就業不能保険:追加検討 • 医療保険:充実 |

| 離婚後 (親権なし) |

自分のみ (養育費義務は残る) |

• 死亡保障:大幅減額可 • 医療保険:標準的 |

| 離婚後 (子どもなし) |

自分のみ | • 死亡保障:最小限(200〜300万円) • 医療保険:標準的 |

特に重要なのは、母子家庭・父子家庭になった場合です。一人で子どもを育てることになるため、あなたが万が一のとき、子どもの生活を守る保障が不可欠になります。

受取人変更を怠ると大トラブルに

離婚後、最も緊急性の高い手続きが保険金受取人の変更です。

離婚したのに受取人を元配偶者のままにしていた。再婚後に死亡したが、保険金は元配偶者に支払われ、今の配偶者は受け取れなかった。

受取人が元配偶者のままだと、離婚後でも元配偶者に保険金が支払われます。これは法律上、契約内容が優先されるためです。必ず変更手続きをしましょう。

離婚後3〜6ヶ月以内の見直しが理想的

離婚の前後は、やるべきことが山積みです。しかし、保険の見直しは離婚成立後3〜6ヶ月以内に行うことをおすすめします。

- 新生活が安定する: 住居、仕事、収入が確定し、必要保障額を計算しやすい

- 心の整理がつく: 感情的な混乱から落ち着き、冷静に判断できる

- 健康なうちに加入: ストレスで体調を崩す前に、新しい保険に加入できる

- 公的支援が確定: 児童扶養手当などの受給額が分かり、保険とのバランスを取れる

特に、母子家庭・父子家庭になった場合は、早めの見直しが子どもの将来を守ることにつながります。

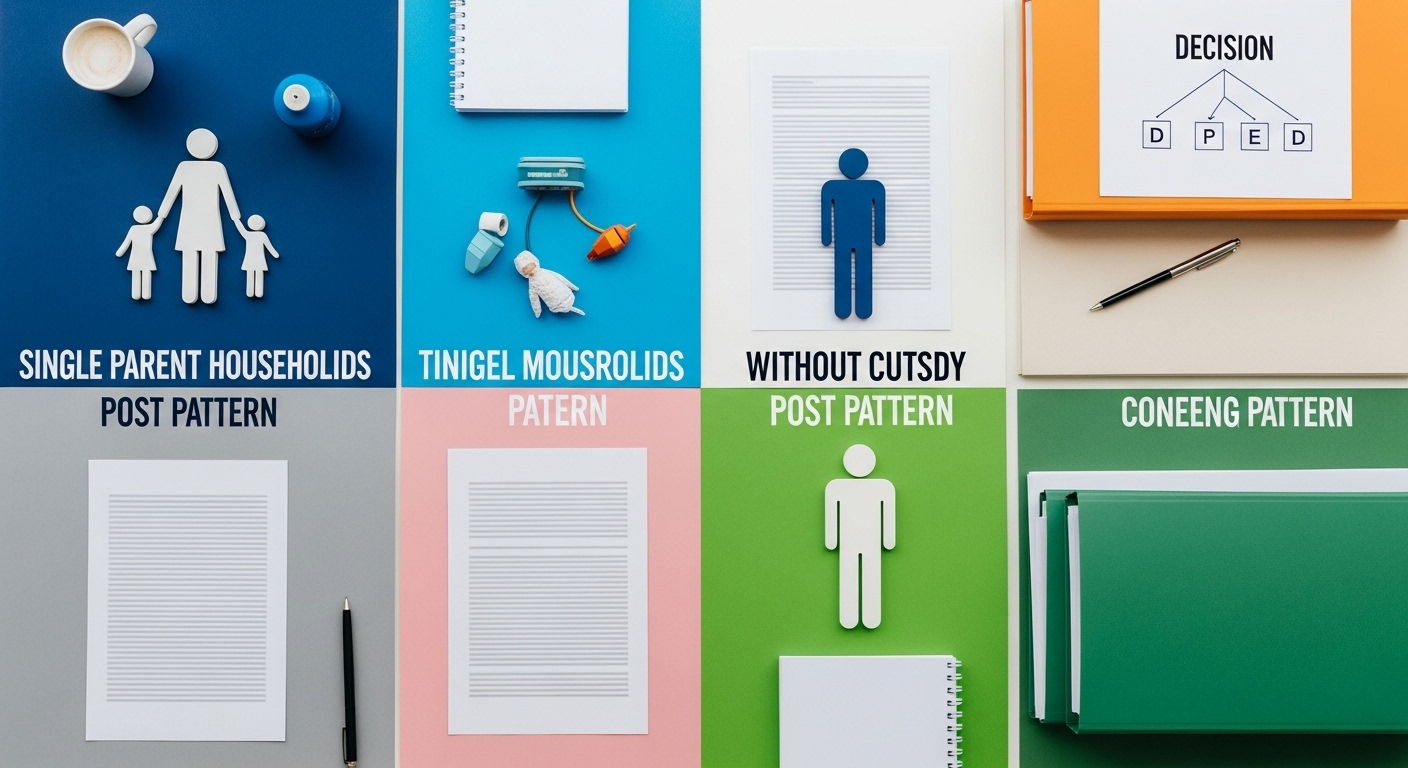

【パターン別】離婚後の保険見直しガイド

あなたの状況に合わせて、最適な見直し方法を解説します。

パターン①:母子家庭・父子家庭になった場合(最優先で保障強化)

親権を持ち、一人で子どもを育てることになった場合、保障を手厚くすることが最優先です。

なぜ保障を強化すべきか:

- 養育費は途絶える可能性がある(支払い率は約24%)

- 遺族年金だけでは不十分(子ども一人で月約10万円程度)

- 公的支援(児童扶養手当など)も限定的→ あなたの保険が、子どもの命綱になります

見直すべき保険と目安額:

- 死亡保険:2,000〜3,000万円

子どもが成人するまでの生活費・教育費をカバー。定期保険なら月5,000〜8,000円程度 - 就業不能保険:月10〜15万円

病気やケガで働けなくなったときの収入を補償。母子家庭・父子家庭には必須 - 医療保険:入院日額5,000〜10,000円

入院で働けなくなると、すぐに生活が困窮。手厚い保障が必要 - がん保険:診断給付金100万円

がん治療で長期間働けなくなるリスクに備える

計算例(母親、子ども1人、子どもが5歳の場合):

- 子どもの生活費:月15万円 × 12ヶ月 × 13年(18歳まで)= 2,340万円

- 教育費:1,000万円(高校・大学)

- 合計:3,340万円差し引ける金額:

- 遺族年金:月10万円 × 12ヶ月 × 13年 = 1,560万円

- 養育費:月5万円 × 12ヶ月 × 13年 = 780万円(※支払いが継続すれば)

- 貯蓄:200万円

- 合計:2,540万円不足額:800万円 → 最低でも死亡保険1,000万円は必要

(養育費が途絶えるリスクを考えると、2,000万円が安心)

就業不能保険が特に重要な理由:

死亡保険だけでは不十分です。働けなくなったときの収入減に備える就業不能保険が、母子家庭・父子家庭には必須です。

- 病気やケガで長期間働けなくなると、収入がゼロになる

- 貯蓄が少ない場合、すぐに生活が立ち行かなくなる

- 公的な傷病手当金は、会社員なら給与の約2/3が最長1年半もらえるが、自営業は対象外

- 就業不能保険なら、月10〜15万円を最長60〜65歳まで受け取れる

パターン②:親権はないが養育費を払う場合(最低限の保障は維持)

親権はないが、養育費を支払う義務がある場合、死亡保障を完全にゼロにすることはできません。

養育費支払い義務と保険の関係:

- あなたが死亡すると、養育費の支払いが途絶える

- 子どもの生活が困窮する可能性がある→ 養育費相当額の死亡保障は維持すべき

必要保障額の目安:

- 養育費:月5万円を子どもが18歳になるまで払う場合

- 残り期間10年なら:5万円 × 12ヶ月 × 10年 = 600万円

- この金額を死亡保険でカバー(定期保険なら月2,000〜3,000円程度)

ただし、元配偶者が親権者として十分な保障に入っている場合や、あなたに他の資産がある場合は、保障額を減らすこともできます。

パターン③:子どもがいない・親権もない場合(大幅減額が可能)

子どもがいない、または親権がなく養育費の支払いもない場合、独身時代と同じ保障で十分です。

大幅に減額できる保障:

- 死亡保険:200〜300万円(葬儀費用程度)に減額

→ 結婚時の3,000〜5,000万円から大幅減額 - 医療保険:入院日額5,000円程度で十分

→ 入院しても、自分の生活費だけをカバーすればOK - 就業不能保険:不要または最小限

→ 養う家族がいないため、優先度は低い

保険料の節約例:

- 死亡保険:月8,000円

- 医療保険:月3,000円

- 就業不能保険:月3,000円

合計:月14,000円離婚後(子どもなし・親権なし):

- 死亡保険:月2,000円(200万円に減額)

- 医療保険:月3,000円(維持)

- 就業不能保険:なし

合計:月5,000円→ 月9,000円、年間約11万円の節約

浮いた保険料を、新生活の費用や貯蓄に回せます。

パターン④:再婚を考えている場合(柔軟な保障設計)

近い将来、再婚を考えている場合、柔軟に変更できる保険設計が重要です。

- 定期保険を選ぶ: 終身保険より柔軟に増額・減額できる

- 受取人は「親」などに設定: 再婚後に新しい配偶者に変更

- 過度に減額しない: 再婚後に増額しようとしても、健康状態で加入できないリスク

最優先!離婚後にすぐやるべき保険手続き5ステップ

離婚が成立したら、すぐに実行すべき手続きを順番に解説します。

ステップ1:保険金受取人の変更(最優先)

元配偶者が受取人になっている保険は、すぐに変更しましょう。

変更の流れ:

- 保険会社のコールセンターに電話(保険証券に記載)

- 「受取人を変更したい」と伝える

- 必要書類(変更請求書、戸籍謄本など)を郵送で受け取る

- 新しい受取人(親、兄弟、子どもなど)を記入・押印

- 返送して手続き完了(約2〜3週間)

誰を受取人にすべきか:

| 状況 | おすすめの受取人 |

|---|---|

| 子ども(親権あり) | 子ども(未成年の場合、親権者の親など信頼できる人を後見人に指定) |

| 独身に戻った | 親、兄弟姉妹 |

| 再婚予定 | 親(再婚後に新しい配偶者に変更) |

ステップ2:現在の保障内容を洗い出す

離婚前に加入していた保険をすべてリストアップします。

- 生命保険(死亡保険)

- 医療保険

- がん保険

- 就業不能保険

- 学資保険(契約者が誰かを確認)

- 会社の団体保険

確認すべきポイント:

| 保険会社 | 保険種類 | 保障内容 | 保険料(月額) | 受取人 |

|---|

ステップ3:必要保障額を再計算する

離婚後の生活に合わせて、本当に必要な保障額を計算し直します。

母子家庭・父子家庭の場合:

- 子どもの生活費: 月額 × 12ヶ月 × 成人までの年数

- 教育費: 高校・大学の費用(約1,000万円)

- 住居費: 賃貸なら家賃、持ち家なら住宅ローン残債

- 差し引く金額: 遺族年金、養育費、貯蓄

独身に戻った場合:

- 葬儀費用:200〜300万円

- 整理資金:借金があれば返済額

- 親への生活費援助:必要なら考慮

ステップ4:不足分を追加、過剰分を削減

計算結果に基づき、保険を最適化します。

母子家庭・父子家庭の場合:

- 不足があれば追加: 定期保険で死亡保障を増額

- 就業不能保険を検討: 働けなくなるリスクに備える

- 医療保険を充実: 入院日額を増額、先進医療特約を追加

独身に戻った場合:

- 死亡保障を大幅減額: 3,000万円→200〜300万円に

- 医療保険は維持: 自分の病気・ケガに備える

- 就業不能保険は削減: 養う家族がいないため、優先度低

ステップ5:公的支援制度との組み合わせを確認

母子家庭・父子家庭には、公的な支援制度があります。保険とのバランスを考えましょう。

主な公的支援制度:

| 制度名 | 内容 | 金額(目安) |

|---|---|---|

| 児童扶養手当 | 母子家庭・父子家庭への手当 | 月約4.5万円(子ども1人、所得制限あり) |

| 児童手当 | すべての子育て世帯への手当 | 月1〜1.5万円 |

| 遺族年金 | 親が死亡した場合の年金 | 月約10万円(子ども1人の場合) |

| ひとり親医療費助成 | 医療費の自己負担を軽減 | 自治体により異なる |

これらの公的支援を考慮すると、保険で準備すべき金額が減ることがあります。FPに相談して、最適なバランスを見つけましょう。

よくある失敗パターンと回避方法

離婚後の保険見直しで、多くの人が陥る失敗を知っておきましょう。

失敗①:受取人変更を忘れて大トラブル

離婚から3年後、再婚して新しい家庭を築いた。しかし、交通事故で死亡。保険金3,000万円が支払われると思ったが、受取人が元配偶者のままで、今の妻は受け取れず。

回避方法:

離婚成立後、すぐに受取人を変更しましょう。後回しにすると忘れます。保険会社に電話するだけなので、離婚届を出した週のうちに手続きを開始してください。

失敗②:母子家庭なのに保障を減らしてしまう

離婚後、生活費が厳しく、保険料を節約するために死亡保険を解約。しかし、1年後に病気で倒れ、子どもの生活費が準備できず、親に頼ることに。

回避方法:

母子家庭・父子家庭の場合、保障を減らすのは危険です。保険料が厳しい場合は、①掛け捨ての定期保険に切り替える(保険料が安い)、②不要な保障(終身保険など)を解約して、死亡保障に集中する、③公的支援を活用して家計を改善、などの方法を検討しましょう。

失敗③:独身に戻ったのに高額な保障を維持

離婚後、子どももおらず独身に戻ったが、結婚時の死亡保険3,000万円をそのまま維持。月々の保険料8,000円を10年間払い続け、約100万円を無駄にした。

回避方法:

独身に戻った場合、死亡保障は大幅減額できます。葬儀費用の200〜300万円で十分です。浮いた保険料を貯蓄や新生活の費用に回しましょう。

失敗④:就業不能のリスクを軽視

母子家庭になり、死亡保険は増やしたが、就業不能保険には入らなかった。しかし、病気で3ヶ月働けなくなり、収入がゼロに。貯蓄を取り崩し、生活が困窮。

回避方法:

母子家庭・父子家庭の場合、就業不能保険は死亡保険と同じくらい重要です。働けなくなるリスクは、死亡リスクより高いためです。月10〜15万円程度の就業不能保険(保険料月3,000〜5,000円)を検討しましょう。

失敗⑤:「面倒だから」と何もしない

離婚後、保険の見直しは「面倒だから後でやろう」と先延ばしに。3年後に健康診断で病気が見つかり、その時点で保険に入ろうとしたが、告知義務で加入できず。

回避方法:

保険の見直しは「今」やるべきです。健康なうちでないと加入できない保険も多く、先延ばしにすると選択肢が減ります。FP無料相談を利用すれば、専門家が代わりに整理してくれるので、手間も最小限で済みます。

FP無料相談で複雑な判断を簡潔化しよう

離婚という精神的に辛い状況の中で、保険の見直しまで自分で判断するのは大変です。そこで活用したいのが、FP(ファイナンシャルプランナー)の無料相談です。

なぜFP相談が離婚後の保険見直しに最適なのか

- 複雑な判断を代行: 母子家庭か独身かで全く異なる判断を、専門家が整理

- 公的支援との組み合わせ: 児童扶養手当などを考慮した保険設計

- 感情的な負担を軽減: 第三者の専門家が冷静にアドバイス

- 時間の節約: 複数の保険会社を比較する手間を省ける

- 定期的な見直し: 再婚、子どもの成長に合わせて調整

離婚後は、「何をどうすればいいか分からない」状態の人が多いです。FPに相談すれば、あなたの状況(親権の有無、収入、子どもの年齢など)に合わせて、最適なプランを一から提案してもらえます。

保険見直し本舗のFP無料相談

離婚後の保険見直しには、「保険見直し本舗」のFP無料相談が特におすすめです。

✓ 40社以上の保険会社を取り扱い、中立的な提案

✓ 母子家庭・父子家庭の相談実績が豊富

✓ 何度でも無料で相談できる

✓ 自宅、店舗、オンラインから選べる

✓ 強引な勧誘なし、納得するまでじっくり相談

✓ プライバシーに配慮、離婚の事情も安心して相談できる

相談で聞くべきこと:

- 「母子家庭になったが、どのくらいの保障が必要?」

- 「独身に戻ったので、保険料を節約したい」

- 「公的支援と保険のバランスは?」

- 「就業不能保険は本当に必要?」

- 「再婚を考えているが、どんな保険設計がいい?」

よくある質問Q&A

まとめ:離婚後の新生活を確かな保障で支えよう

離婚という人生の転機は、精神的にも経済的にも大きな負担です。しかし、保険を適切に見直すことで、新しい生活の安心を手に入れることができます。

この記事の要点をまとめます。

- 家族構成の変化で保障ニーズが激変: 母子家庭なら保障強化、独身なら大幅減額

- 受取人変更は最優先: 元配偶者のままだと、保険金が受け取れない

- 母子家庭・父子家庭は就業不能保険が必須: 働けなくなるリスクに備える

- 公的支援と保険を組み合わせる: 児童扶養手当なども活用

- 離婚後3〜6ヶ月以内に見直す: 先延ばしにせず、健康なうちに

特に重要なのは、「何もしない」が最大のリスクだということです。離婚で疲れているからこそ、専門家の力を借りましょう。

まずは「保険見直し本舗」で無料相談を予約しましょう。専門のFPが、あなたの状況(親権の有無、子どもの年齢、収入など)に合わせて、最適な保険プランを提案してくれます。複雑な判断を代わりにしてくれるので、あなたの負担は最小限で済みます。

離婚という辛い経験を乗り越え、新しい生活を始めるあなたを、確かな保障で支えましょう。あなたと大切な家族の未来のために、今、一歩を踏み出してください。